2000件以上事例相談 相続専門行政書士による手続き代行

町田市|相続・遺言手続代行センター

運営:行政書士森俊介事務所

毎週土曜日 11:00~17:00 無料電話相談

毎週日曜日 11:00~17:00 事務所での無料個別相談 実施中!要事前予約!

地域密着!返金保証制度もございます。

よかったら本ホームページブックマークください。

お電話でのご相談申込みはこちら

お気軽にお電話ください

受付時間 | 平日10:00~18:00 ※ご相談は休日・時間外も対応します。 お電話でご予約ください。 |

|---|

定休日 | 土日祝日 年始年末12/30~1/3 |

|---|

◆ 【行政書士解説】相続人に子・孫がいる場合の(代襲相続、数次相続、養子、認知等)相続人調査について

亡くなった人の相続人に子・孫がいる場合、一見相続関係は簡単なように思えます。

要するに血を分けた子孫が相続人に違いない、という考えです。

実は、そう簡単なケースばかりではありません。

そこで、相続人に子・孫がいる場合の相続人調査について、本稿で詳しく解説いたします。

動画解説もぜひご覧ください。

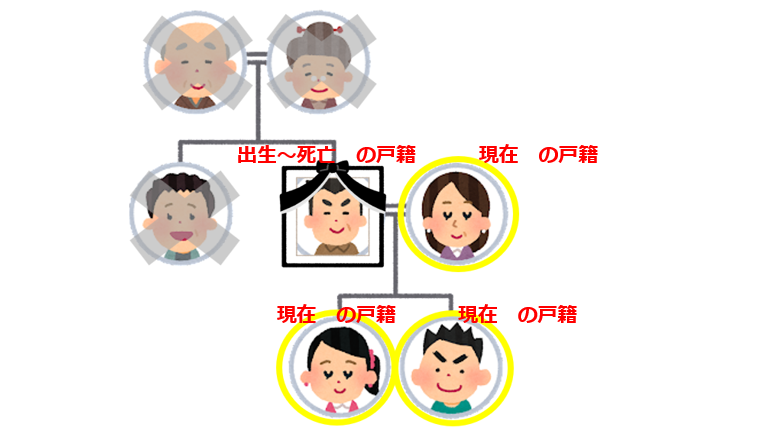

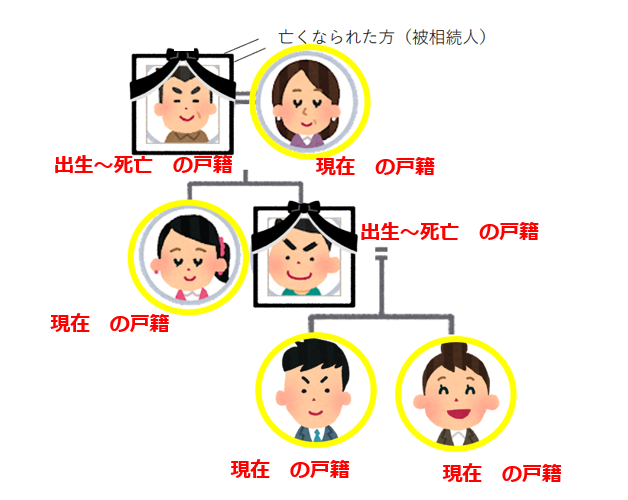

例えば、上の図のような、亡くなられた人(被相続人)に妻、長女、長男がいた事例を想定しましょう。

相続人確定のルールによれば、相続関係図の下→上→横の順番で推移していくことになります。

すなわち、法定相続人には以下の優先順位があります。

1番 被相続人の子(相続関係図の下の家系にあたります)

2番 被相続人の親(相続関係図の上の家系にあたります)

3番 被相続人の兄弟姉妹(相続関係図の横の家系にあたります)

そして、被相続人の配偶者は生きている限り必ず相続人となります。

優先順位1番の該当者がいれば、2番3番がいても出番は回ってきません。

本事例では、優先順位1番の長女、長男がいるため、彼らが廃除されたり相続放棄したりしない限り、被相続人の親や兄弟に相続権は巡ってきません。

よって、本事例の相続人の範囲は、妻、長女、長男の3名となります。

相続人すなわち法定相続人が誰であるかを客観的に明らかにするため、大量の戸籍謄本を取得する必要があります。

相続人確定に必要な戸籍

相続人すなわち法定相続人が誰であるかを客観的に明らかにするため、いくつか戸籍謄本を取得する必要があります。

まず、被相続人の出生から死亡までの全ての(改製原戸籍謄本、除籍謄本含む)戸籍謄本を取得する必要があります。

というのも、被相続人は生まれてから亡くなるまでの間、転籍・結婚・離婚等されている可能性があるところ、その生涯での子供が長女、長男の2名のみか確認するためです。

次に、妻の現在戸籍が必要となります。

被相続人の相続人については、現在の戸籍を取得することで現在ご健在であることを証明できます。

妻については、通常、被相続人Xと同じ戸籍に記載されています。

ただ、亡くなってから時間が経ったことにより、法改正がなされ戸籍が改製されていたり、夫死亡後に転籍をしたことにより新たな戸籍が作成されていることがあります。

その場合、最新の新しい妻の現在戸籍を取得する必要があります。

長女・長男も、現在戸籍が必要になります。

未婚の場合、現在の戸籍制度での戸籍謄本は、夫婦とその未婚の子が全て記載されていますので、被相続人(や妻)の戸籍謄本に記載されている可能性が高いです。

結婚されている場合、新たに戸籍が作成されていますので、婚姻後の新戸籍を取得する必要があります。

相続人の範囲

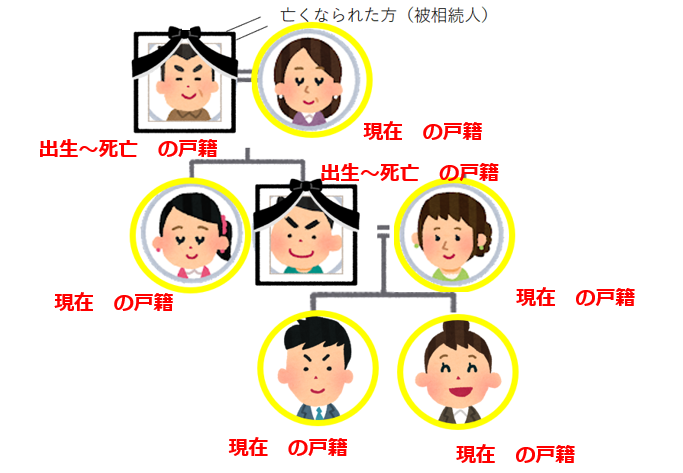

例えば、上の図のような、被相続人に妻、長女、亡長男がいた事例を想定しましょう。

相続人確定のルールによれば、本事例の相続人の範囲は、妻、長女、亡長男の3名となります。

もっとも、亡長男は相続開始前に亡くなっているため、その子である孫2名が相続人となります。

このように、被相続人の相続開始時点でその子が死亡していた場合、その子(被相続人から見ると孫)がいたら、そこ子も優先順位1番となります。

これを代襲相続といいます。

よって、本事例の相続人の範囲は、妻、長女、長男の子である孫2名の4名となります。

相続人確定に必要な戸籍

まず、被相続人の出生から死亡までの全ての(改製原戸籍謄本、除籍謄本含む)戸籍謄本を取得する必要があります。

続いて、妻の現在戸籍が必要となります。

長女も、現在戸籍が必要になります。

そして、亡長男の出生から死亡までの全ての(改製原戸籍謄本、除籍謄本含む)戸籍謄本を取得する必要があります。

これは、亡長男は生まれてから亡くなるまでの間、転籍・結婚・離婚等されている可能性があるところ、その生涯での自身の子供(被相続人からみると孫)が長男、長女の2名のみか確認するためです。

最後に、長男の子である孫2名の現在戸籍が必要になります。

これは、法定相続人である孫が現在ご健在であることを証明するためです。

3、相続開始後に子が亡くなっている場合(数次相続)

相続人の範囲

例えば、上の図のような、被相続人に妻、長女、亡長男がいた事例を想定しましょう。

相続人確定のルールによれば、本事例の相続人の範囲は、妻、長女、亡長男の3名となります。

もっとも、亡長男は相続開始後に亡くなっているため、長男の妻と子である孫2も相続人となります。

このように、被相続人の相続開始後でその子が死亡していた場合、妻とその子(被相続人から見ると長男妻と孫)がいたら、彼らも相続人となります。

このように、相続開始後に相続人に相続が生じると起きることを、数次相続といいます。

よって、本事例の相続人の範囲は、妻、長女、長男の妻、長男の子である孫2名の5名となります。

相続人確定に必要な戸籍

まず、被相続人の出生から死亡までの全ての(改製原戸籍謄本、除籍謄本含む)戸籍謄本を取得する必要があります。

続いて、妻の現在戸籍が必要となります。

長女も、現在戸籍が必要になります。

そして、亡長男の出生から死亡までの全ての(改製原戸籍謄本、除籍謄本含む)戸籍謄本を取得する必要があります。

これは、亡長男は生まれてから亡くなるまでの間、転籍・結婚・離婚等されている可能性があるところ、死亡時に妻がいるか、その生涯での自身の子供(被相続人からみると孫)が長男、長女の2名のみかを確認するためです。

最後に、長男の妻と、長男の子である孫2名の現在戸籍が必要になります。

これは、法定相続人である長男妻、孫が現在ご健在であることを証明するためです。

4、養子がいた場合

相続人となる

相続人の中に養子縁組による養子がいた場合、その養子は相続人となります。

養子は、縁組の日より養親の嫡出子と同じ身分を取得します。

そのため、養親からみて優先順位1番の相続人となり、養親の実子とも兄弟姉妹の関係になります。

代襲相続関係に注意

ただし、養親と養子の子の間における、養子が亡くなった場合の代襲相続関係には注意が必要です。

養子縁組後に養子に子が生まれた場合、養親と養子の子との間に代襲相続関係が生じることは間違いありません。

他方、養子縁組前に既に養子に子があった場合には、養親とその子の間に代襲相続関係は生じないことになります。

この場合、養子になる方の子が生まれた時点では養親子間に養子関係はなく、その後に養子縁組をしたからといってその効力が遡及されるわけではないためです。

再婚の際の連れ子はどうなるか

再婚の際の連れ子については、再婚時の配偶者が養子縁組したか否かが重要になります。

連れ子が幼児の場合は養子縁組しているケースが多いですが、実際には戸籍の記載を見ないと客観的に明らかになりません。

養子縁組をしていれば、血縁関係がなくても相続人になりますし、養子縁組していなければ相続人ではないことになります。

5、非嫡出子がいた場合

認知していたケース

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことをいいます。

この場合でも、認知していれば嫡出子同様相続人となります。

非嫡出子の相続分は嫡出子と同じです。

かつては、法律婚主義を理由に、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1に制限されていました。

しかし、今では裁判例と法改正により、相続分に差異はなくなっております。

認知していないケース

認知していない場合は、戸籍上確認できないので相続人となることができません。

このような場合でも、非嫡出子側より死後認知の申立てを行うという手段があります。

亡くなった人に子・孫がいる時の相続人の調査

第1順位の相続人の目星がついたら、戸籍収集等で相続人調査を行います。

その上で、代襲相続、数次相続、養子、認知等の状況があっても、しっかり検討して相続人の調査を行いましょう。

当事務所のような相続専門家への相談がオススメです

被相続人に子・孫がいる場合でも、戸籍の細かい読み取りが必要になるときもあります。

ご自身で収集するのが難しい場合は専門家に頼む手もあります。

また、相談だけしてまずはご自身でやってみるという手もあります。

当事務所のような相続専門家にまず相談することをオススメいたします。

執筆者 森俊介

行政書士森俊介事務所 代表行政書士

『相談者に寄り添う相続とすること』がモットー。触れた相談事例は2000件以上。相続を取り扱う司法書士・税理士・弁護士と連携しワンストップサービスを築く。各地でセミナー相談会を実施中。Youtube・Twitterでも相続・遺言情報を発信している。

まずはお気軽に個別相談・お問い合わせをご利用ください!

お気軽にお電話ください

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

●受付時間:平日10:00~18:00 ※ご相談は休日・時間外も対応します。

お電話でご予約ください。

●定休日: 土日祝日 年始年末12/28~1/3

ご相談申し込みはこちら

Menu

- ☆地域コラム

- ☆相続コラム

- ☆遺言コラム

代表者プロフィール

資格

2017年 行政書士取得

お客様に寄り添い、お客様目線での手続き代行をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

Youtube:【相続・遺言ホントの話】相続遺言行政書士森俊介 チャンネル https://www.youtube.com/@user-wx8nz5kc2p

Twitter:森俊介@遺言書診断士・相続専門行政書士https://twitter.com/sozokugyosei